芸能の世界には十八番(オハコ)という言葉がある。得意中の得意の芸のことである。歌舞伎とか能や落語にはくり返し演じられる演目がある。それらは百年単位の人の目と洗練にさらされてきたものが多い。あの役者のあの演者の、あの出し物なら見に行こうということがある。それはもう何度も見たもので、筋も分かっている。それでも見物は足を運び木戸銭を払う。ご贔屓の役者演者が出る。歌舞伎の独参湯(ドクジントウ)といえば忠臣蔵に寺子屋、能なら井筒や砧、落語なら芝浜、粗忽長屋のごとしである。シェークスピア劇にもそのようなものがある。それらはドラマツルギーの結構や人間観察の深さにおいて抜きん出ているのだろう。そして難解と瑣末を排したところで、人間の正邪とか善悪、美醜がだれにもわかるように抽象され、勇気や克己、自己犠牲までもが示唆される。人情のアヤに不覚の涙をこぼしそうになることがある。昔の人はこれらを見ていろいろと学んだのだろう。何度も見るから、言い回しまで覚えてしまう。口真似しているうちに、立ち居振る舞いにも影響を与えることがあったのではないか。客とともに独参湯が十八番を育て、十八番の芸が独参湯と客の目をさらに昇華させるのである。テレビにこのことは起こりえない。

芸術の人の場合にも、ある種の仕事が、長い時間をかけて徐々に、その人オリジナルのものへと進化し、完成に近づいていくということがある。そのようなタイプの人がいる。今展の岸映子の仕事などはその典型例かつ稀少例で、彩石象嵌(サイセキゾウガン)と自ら名付けた技法を、これ一つを三十年ぶれることなく採用し続け、作品に反映させることに集中してきた。見物にまたかと思わせることもなくである。彼女は少しづつ本当に少しづつ変わってきたのである。その間断のないおだやかな変わりようは見事である。またその進化のしかたには女性ならではのものを感じさせる。糸を紡ぎ、機(ハタ)を織り黙々と驚くべき忍耐によって綾錦を織りなすようなそんなイメージに重なる。彼女の作品は、重みから軽み、厚みから薄さ、鈍角から鋭角、曲線から直線、文様は疎からより密へと、行きつ戻りつ、ゆっくりと推移してきたように思われる。重い軽い、厚い薄いは反対語で両端を意味するのだが、その過程には、芸術の人にありがちな苦しんだあとや、もがきやあせりのようなものは感じられない。早くに彩石象嵌という確信の持てる技法を見い出したことが大きかったのかもしれない。しかしそれ以上に彼女の天賦の資質がものをいっているように思われる。女性であるということも含めてである。時間の脅迫に屈しないこういう人が、結局最後に勝利するように思われてならない。彼女の作品群は、様々な色のさざれ石が巌(イワオ)になったような風情で、三十年の自己同一性を示しつつ、屹然と岸映子の十八番の仕事であるということを物語っている。

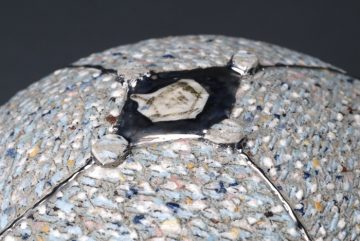

彩石象嵌という技法をかいつまんで言えば、十色以上のカラーシャモット(ざら目状に砕いた陶の細片)をあらかじめ五割以上の比率で粘土に練り込んでおく。五割以上も入るので成形はしにくい。その土を板状にして、伸ばし叩いて成形していく。半乾きの段階で表面を掻き落とすと、土の中からカラフルなシャモットが象嵌したように顔を出す。ちょうど左官屋の洗い出しのようである。それから作品の面やエッジを見据えながら、全体に縦横斜め交差あるいは放射状に細線を彫り入れていく。これは表面の文様というか表情に動きと秩序を与えるためかと思われる。そしてその線に沿って、さらに白とライトブルーの化粧土をドット状に筆で置いていくのである。もう一枚の色彩のヴェールで包み込むかのように。

「一色のように見えて、たくさんの色がまだまだ奥にある感じが好き。私は少しづつしか変われない。私は大層なオリジナルなものを作ろうとして作っているのではなく、自分の好きなものを作り込んで行くうちに、三十年ほどたって私なりのオリジナルなものに辿りついただけ…」と彼女は言っている。

葎

EIKO KISHI

1980 女流陶芸展 毎日新聞社賞

1985 朝日陶芸展 グランプリ

女流陶芸展 文部大臣賞

1991 京展 市長賞

第20回記念長三賞陶芸展 長三大賞

1995 焼き締め陶公募展 準大賞

1999 第51回ファエンツァ国際陶芸展 銀賞

2001 京都の工芸 in エディンバラ イギリス

2002 京都工芸作家協会展 記念賞

シカゴSOFA アメリカ

バロリス国際陶芸展 フランス

2005 新世紀の日本の陶芸展 ボストン美術館

第1回陶芸国際トリエンナーレ ハンガリー

2006 新世紀の日本の陶芸展 ニューヨーク