イスラムでは今も偶像崇拝を禁じている。仏教もキリスト教もはじめは偶像崇拝を禁じた。イスラムキリスト教は元同根の兄弟宗教で、いずれも神に人格のようなものを脚色したから、人格神を偶像に表現することなどもってのほかだったのである。宗教的核心はもっぱら形而上のものとして、神のロゴスとして神聖化する必要があったわけである。しかし禁じられたはずの偶像が陸続と群れをなして現れるのである。近世のヨーロッパでは宗教改革の際に再び偶像との決別を誓ったが、時あたかもルネサンスの芸術家たちは、奔出する情熱のままに偶像を作りまくっていたのである。仏教はといえば、はじめからグズグズで、そのドグマは極大から極微にわたる宇宙の絶対的摂理を説いているのだから、偶像などあってもなくてもよいというようなことに落ち着くのだろう。仏教の世界で偶像に起因する大規模な戦いや破壊のようなことは起こらなかったのではないか。その点イスラムはまじめ過ぎるように思われる。信仰がまじめでないはずもないのだが、宗教的にまじめ過ぎるということはどういうことか。人をして正義の権化となし、おのれのどのような所業にも免罪符を貼り付けるということになるのである。信仰の怖さはイデオロギーの比ではない。打ち揃って頭を揺らしながらコーランを拳拳服膺(けんけんふくよう)している図などを見ると、呪文を唱えているようにも見えてしまう。イスラムにも偶像崇拝を許すというか目こぼしするような鷹揚さがあったならと想像してしまう。

信仰とは絶対的確信であり歓喜のパッションでもあると思う。その発露が物的な造形へ向うのは自然であり、人間精神のみがなせる神のまねびでもある。それが芸術の発祥ではなかったか。説かれた、書かれた言葉だけではリアリティーに欠けるのである。書かれてあることを理解できない人間だっているのである。書かれたものは人により解釈により悪魔の呪文ともなり得る。過激にあるいは原理主義的に、刷り込み用に利用されることがある。それよりも物的造形である偶像に面前し、頭でなく自身の感覚によって直感的に会得されるもののほうが、宗教的体験としてより健康なもののように思われる。あやまたずにその宗教の言わんとしていることが心に刻まれるということがあるのではないか。人は生きている限り迷っている存在である。偶像に宿された善なる魂魄に触れて、あるいは超然たる美に気圧されて、一時にせよ無明の迷いに光が差す。そこでは偶像との一対一のリアルな感応や問答、あるいは自省が繰り広げられるのである。そして自己の悪や卑小さに直截的に気付かされるのである。

芸術は宗教に随伴しつつおびただしい偶像の群れを生み出してきた。芸術の歴史は宗教に侍り従うものであったといえる。芸術家たちは、宗教という人間精神の最上位の価値体系の内に題材を求め創作してきたのである。その題材、モチーフは芸術家たちの創作のリビドーをかき立てて止まなかった。身を賭しての制作もあった。いわば、根本のところで芸術家という人種はみな偶像崇拝家なのである。そして現代の芸術家たちは、信仰を失って、あるいは神を殺して、そして様式を見失って迷い子となっているのかもしれない。現代の芸術はどのような偶像をわたしたちに示し得るのだろうか。

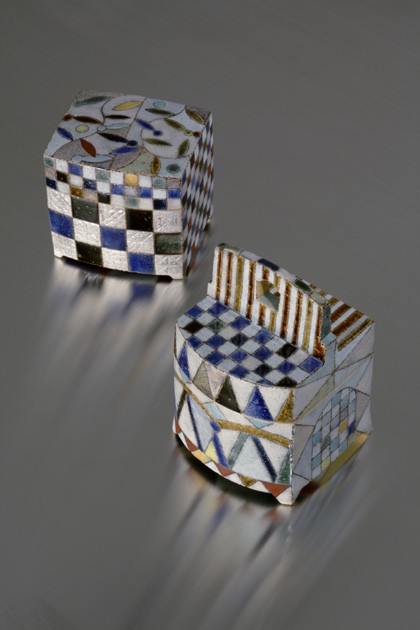

今展の浅野哲のアラベスクを見て、信仰とは関係しない造形だとしても、これもある種の偶像ではないのかと妄想を逞しくして由なしことを思った。ある平面に様々なかたちの幾何学形を乗せることは複雑な数学の問題に立ち入ることらしい。四十色もの釉を焼成にも垂れないように一つ一つ置いていく作業。四十色の発色や彩度を掌中に収めようとすること。そのプロセスには浅野の祈りのようなものが込められていると思ったのである。-葎-

ASANO SATOSHI

1958 大阪生まれ

1988 京都市立芸術大学 大学院陶磁器専攻了