人は美を求め、美に恋焦がれます。

この世のことを濁世(じょくせ)などといいます。それゆえ、ときに私たちはこの世を厭い、倦むことさえあるのではないでしょうか。

そんな時、美はひとすじの光のように、かなたから希望と、救いのようなものを与えてくれるように思います。

私たちはそれを、自然万象のなかに、あるいは人の手になるものに、あるいは人間そのものに見い出し、至高の価値を感じることがあります。

人の生き方にも美醜というものがあると思います。それの価値づけにはいろいろとあるでしょうが、たとえば立派な人、意志と選択そして行為がぴったり合致している人などに出会うと、その人の持つ透徹したスタイルを美しいと思ったりします。

一度、加藤さんに、満座のなかで、作品でもってあなたが一番いいたいことはなんですかと聞いたことがあります。いいながらぶしつけな質問だったと、しまったと思いましたが、加藤さんは間髪なく「絶対美です」と返してきました。

私たちが芸術の人に期待するものは、それは芸術の人の数だけいろいろとあるでしょうが、最上位に来るものはやはり美だと思います。

絶対美ともなればそれは神の領域、イデア的世界の出来事かもしれません。だからこの世で見られるのは次善の美ということになるのでしょう。

しかし神ならぬ人間の作り出すものです、次善の美で充分なのではないでしょうか。とくに同時代、生きている人の呈示してくれる美には格別なものがあります。

加藤さんは、陶芸という表現ならではの美を、あくことなく私たちに示し続けている人だと思います。筆者には彼の仕事は、大層なもの言いかもしれませんが、神とかあるいは美のイデアに近接しようとする営為の連続のように思えるのです。

彼のそこのピュアなところに、満腔の好意と敬意を覚えます。

そんな彼のエピソードとして、別紙にもお目通しをいただけましたら幸甚至極に存じます。

好個の読物(加藤委伝)であります。

葎

***********

AN EPISODE OF TSUBUSA KATO

竹見洋一郎

《二一歳で、会社を辞める》

加藤委は、岐阜県の多治見市に生まれた。通っていた小学校の前は採土場、日常的に土を掘るブルドーザーの音を聴いて過ごし、遊び場は粘土の山だった。

中学校を卒業してすぐに、陶磁器デザインの研究施設多治見市陶磁器意匠研究所の研究生となる。家業が窯業関係の仕事であることが多い窯業地の子どもにとって、それは自然な、よく見られる進学の形だったという。「窯屋の息子といえば、窯業高校とかに入って、卒業してすぐに家業を継ぐような子が、地元ではいくらでもいた。僕自身意匠研究所に入ったときには、陶芸家になろうというつもりはなかった」

意匠研究所ではデザインコースを選択し、絵付けやデザインの方法とともに全般的なやきものの技術を学ぶ。ただし、研修年限は二年間。「入ったと思ったら、出てしまうような」、なんとも短いという実感だった。

一七歳で地元の窯元、小田井(おたい)窯に就職する。機械成形した素地に、手で絵付けをしていく。当時、一〇人程度が働いていた。同僚たちが数ヶ月という間隔で職場を去っていくのを横目に、二年も続けば珍しいといわれながら、加藤は絵付け職人として五年間、働くことになる。しかし、絵付けの仕事が特にやりたかったというわけではなかったのだという。いつか、ものをつくって暮らしていきたい。しかし何をつくればいいのかが見えない。勤めが終わって家に帰ると放置されていたロクロの前に座り、挽きながら考える時間が多くなる。

勤めを辞めたのは二一歳のときだった。

「そのまま勤めている方がよっぽど楽だったかもしれない。でも自分でやっていくという気持ちの方が大きかった」

《箱入りの豪華本》

仕事が終わった後に、毎日向き合っていたロクロは昔父親が買ったものだった。父親はそのロクロを挽くわけではなかった。これも窯場に独特の事情なのか、どこの窯屋にも、なにに使うとも知れないロクロが錆びた状態で一家に一台はあるのが当たり前の光景だったという。 ところが家には、ロクロはあったが、窯はなかった。だから、仕事から帰って加藤が挽いていた素地は、焼かれないまま溜まっていった。

「いいかげんにしろ。つぶして、新しいのをつくったらいいやないか」

乾燥しただけの素地が場所を取るのを見かねた親にそういわれても、捨てるには愛着がありすぎた。小田井窯での月収の大半を、窯を買うために蓄えることにした。窯を手に入れたのは、勤めてから三年後のことだ。

窯を買おうと決意したのは、親に呆れられたのとは別の理由もあった。一冊の本を契機として、二〇歳前の加藤のつくるやきものの方向が変わったのだ。自分のつくったものを、存分に焼いてみたい、という気分が高まりつつあった。

その本と出会ったのは、会社に勤めて一年目の一八歳のある日。加藤が、近所の窯屋に遊びにいったことがきっかけだった。

その窯屋の家に、本屋の主人が、新しく出版されたやきものの本の訪問販売に訪れた。主人が携えてきていたのは、八木一夫の追悼記念に講談社から出された作品集だった。「こういう本があるけど、どうやね」と本屋が差し出す箱入りの豪華本に、窯屋の主人の方は興味を示さなかったが、脇で見ていた加藤は違った。

「ちょっと見せてもらえますか」と、その本を手に取った。最初は、彫刻家の作品集かと思っていたが、徳利や茶碗も登場してくる。「陶芸家なのか、この人は…」。それでもそこに登場する器の出来が悪ければ、まだ彫刻家の手慰みと思っただろう。ところが、その茶碗にこそ惹かれた。

本の値段を聞くと、三万円とのことだった。月七万円の収入のうち、すでに五万円を毎月窯のために貯金していた。いったんは家に帰ったものの、どうしても気になり、本屋に足を向けた。先ほどの店主が、レジカウンターに座っていた。

「月々、一万円でいいですか」と、加藤はいった。

《やきものもツェッペリンのようであれば》

毎日のように八木の作品集に見入った。影響を受けて自分の作品づくりが変わるのに時間はかからなかった。それまでロクロばかりだったのが、タタラを張り合わせる技法を試みるようになる。初めのうちはほとんど八木の模倣のような作品をつくった。

八木が、ロクロとはただの道具だ、と書いている文章を読めば、その日ロクロに座って、これは道具なんだ、といいきかせたりもした。それまでロクロは、自分の分身のような、身近なものと思っていた。見方が変わるとつくるものも自然と変わっていくような気がした。

当時から音楽が好きで、とくに現代音楽を好んで聴いていた。たとえばレッド・ツェッペリンを聞きながら、「やきものも、こんなふうに魂を揺さぶるものになったらいいのに」と、歯がゆく思っていた。それが、八木の作品集との出会いで変わった。ライブ会場で感じるような特別の昂揚感を、やきものにも移せるのではないか。その手がかりが、八木の作品集にはあるように思った。 二一歳で仕事を辞めたときには、実は、そんな気分の盛り上がりがあった。同時に、迷いも依然として強かった。なにをつくればいいのか、自分の表現と呼べるものがない。それは、八木のやきものに対する、微妙な、しかし決定的な違和感ともなっていった。

「土と自分とのあいだにあるものが、八木一夫とは違うと思った」と、加藤はいう。

自分と土のあいだ。それは窯場の違いによる距離感なのかもしれない。京都にいた八木と、山全体が粘土山などと呼ばれる場所で育った加藤。もしかしたら八木にとっては、土もまたロクロと同じように「道具」であったかもしれない。加藤に、その線引きはできなかった。子どもの頃から土の上を走り、土を掘った秘密基地で遊び喧嘩するにも土をぶつけ合うような場を経ていた人間にそれは不可能だったという。

《白く輝く土に出会う》

加藤がその土を見つけたのは、全くの偶然だった。

仕事を辞めてやきものづくりの試行錯誤をしていたある日、「粘土を運ぶのを手伝ってくれないか」と知人に頼まれる。連れていかれたのは製土工場で、そこでは磁器土だけを何十種類も扱っていた。その頃加藤は、磁器にまったく興味をもっていなかったが、プレス機から外された磁器土を運ぶ最中、工場のコンクリートの床に落ちていた土に目が引き寄せられた。自分の運んでいる磁器土とも、ほかの磁器土とも違う見たことのない白さだった。その土を拾い、吸い寄せられるように同じ土を貯蔵している倉庫に入った。白い土の山から、オーラのようなものが感じられた。

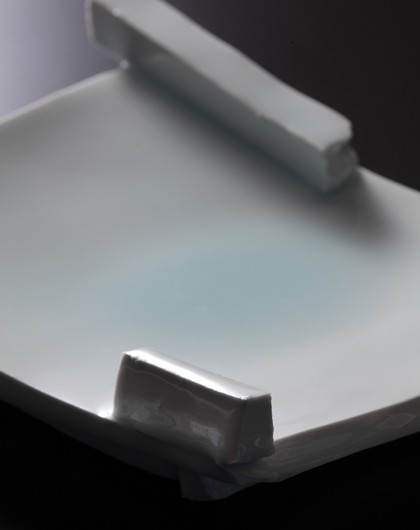

加藤は拾った土をもち帰り、固まりのままガス窯の隅に入れて、焼いてみることにする。翌日、さましの終わった窯の扉を開いた加藤は、そのまますぐに製土屋に走り、先日拾ったのと同じ磁器土を五〇キロ買う。窯のなかでも、あの土は光り輝いていたのだ。買ったばかりの土を、練って、ロクロに据える。いままで扱ってきた土とは、まったく感触が違った。

「うえに挽こうと思っても上がってこないし、よこに広げようと思っても垂れてしまうし、これまでのロクロの技術が通用しない。なんて、不思議な土なんだろうと思った」

慣れない上に、扱いづらい。土に合った形を探るうちに、自分のなかのどこかに溜まっているものが、引き出されてくるような感覚があったという。土との格闘のあいだに、成形とは何か、もう一度、考えた。

この磁器土の焼き上がりに相応しい釉を探して、これまでつくったテストピースの棚をひっくり返すと、意外なことに意匠研究所で一七歳のときにつくった青白磁釉がピタッと合った。この土と釉でつくった作品は、友人など周囲の反応もよかった。

自分の土、自分の色。加藤は手応えを掴んだ。このとき、二十二歳だった。

《バッグに作品を詰めて、東京へ》

縁に触ると手の切れそうな鋭さをもった加藤の青白磁は、本人の自信とは裏腹に、名古屋近辺のギャラリーでは相手にされなかった。

「地元で、車でちょっと行って帰ってこれるような距離的な近さもあって、もしかしたら僕の方に甘えがあったのかもしれない」

二五歳の夏、ついに東京へ乗り込むことを決意する。ショルダーバッグに作品を詰め込み、売り込みが成功するまでは戻らない覚悟で旅立った。宿の手配もしなかった。その日に作品が売れなければ、駅で寝ればいい。

最初に行ったのは、六本木だった。

目当てのギャラリーに、電話はかけていなかった。いまであれば先に資料を送っておいて、ギャラリー側の反応を見て会いにいくのが普通だろうが、加藤はその当時そのようなノウハウも知らず、何より電話口で緊張してまごついてしまうことを怖れた。とにもかくにも、自分の作品をギャラリーのオーナーの目に晒したい。そう思って、ドアを開ける。

「そんな急に来ないでよ。電話くらいしなさい」と、まずはいわれた。

片づけなくてはいけない用事があるからと、加藤はギャラリーの隅で座って待たされることになった。「三〇分ほど」といわれていたが、三〇分経っても、一時間経っても、声はかけられなかった。三時間ほどしてから、ようやくオーナーの身体が空き、作品を見てもらえることになった。

バッグから一点ずつ器を取り出し、机の上に並べていった。オーナーの顔色をちらちら窺っていると、一つ作品を出すごとに、顔つきが変化していくのがわかった。最後に直径六〇センチもある大皿を載せおわったときには、余裕さえ生じていた。

ところがオーナーは、いいとも悪いともいわない。しばらく無言だったあと、おもむろに、こういい出した。「この皿を、三〇。これを、二〇。これを…」

いきなり注文が、始まっていたのだ。昼過ぎに入ってきた入口のドアを出ていくときは、すでに夕方になっていた。世界がまるで違って見えた。

「頭がボーッとしていて、帰りは、山手線に乗ったのかな。ズーッと乗り続けて、何周かしたんじゃないかな。暗くなって、やっと気づいて。帰るか…」

帰りの新幹線のなかで、バッグのなかから見本品としてもっていったカップを、一つ取り出した。缶ビールを買って、注ぎ、一人で祝杯をあげた。隣の席のサラリーマンが、不思議そうな顔でこちらを見ていた。

引用:『陶芸家になりたい!』

(2003年双葉社刊)