新里明士。新進と思っていた彼もはや三十代後半である。この道で天賦のセンスを発揮し、大方の評価にも恵まれ、来し方もすでに十有余年になるわけである。三十にして立つというが、これまでの仕事の上にさらなる向上が求められるのだろう。これからが深化と充実の秋となろう。大いに期待させる人である。プライドと不安が交錯するもの作るという行為、しかしその彼岸に約束された歓び…。まずは日々是制作三昧、継続ということを怠ってはならないと思う。

新里は早稲田の哲学科を何回生のときか知らないが中退している。もったいないと思うが、いやになったのかそれともなにかほかの事情か、そのへんのところは聞いていない。専門分化された現代の哲学に興味を失ったのか、あるいは師事すべき先生がいなかったとか、そういうことだったのかもしれない。ケースは異にするが、筆者の場合も、あれはホルモンのせいだったかと今にして思うが、いろいろと十代のころ悩むところあって、哲学の本など手にしてみたが、なんかへんな日本語が書いてあるぞと思って、数ページで放り出してしまった覚えがある。岩波語に満ちた岩波文庫だった。向うでは、プラトンにしろデカルトにしろ、ヘーゲルとかヤスペルスなどにしろ、その著作は、国民文学的なものとして広範に読まれているという。思考の努力は要するが、好個の読み物として読まれてきたのである。えらい違いである。わが国に哲学が広く根付いてこなかった理由は、私たちの歴史や国語とはなんの脈絡もない新造語による翻訳とか、難解な字句や、硬直な言い回しによるところが大なのではないか。当時のインテリや書肆の責任は大きい。結果として西洋文明の根本のところの理解を妨げたのである。百数十年来脱亜、入欧米といって東洋も捨て去ってしまったからどうしようもない。かくて我も含め私たち日本人は、どっちつかずのニセ毛唐と相成ったのである。私たちは東西の古典から学び得ずして、一体何から学ぼうというのだろう。

悩める者は、なにか根本的な問題に悩むのである。新里も悩める若者の一人だったのではないかと思われる。私たちは、真偽、善悪、正邪、美醜、それに快苦というようなものの区別と選択に惑う。そして誤つ。死といった絶体絶命の問題に悩まされる。すなわち我いかに生くべきか死すべきかといった問題である。ただ単に生きるために生きるということではなく、いかに善く生きるかという問題である。ひと言でいってしまえば哲学の根本問題とはこのことであろう。だから苦しがってそこから目をそらしては、芸術の人の仕事も意味を失うことになるのではないか。昔から政治と哲学の合一が理想と目されるように、芸術にも哲学の血が流れているべきで、そこにはもちろん美の哲学も息づいていなければならないだろうし、それから、人々になにかを気付かせるような批判の哲学も含まれていなければならないだろう。哲学も芸術も、普遍性というか総合性を求められるという意味で、同根の兄弟といえるのかもしれない。

お話し変って、私たちの目を刺激して視覚を生じさせるのは光であり、可視光線はプリズムで分離すると七色ある。思えば色彩というのは不思議な現象である。目には無色の光が、物に当たり反射してはじめて色彩が視覚される。青磁の色合いは、酸化第二鉄が第一鉄に変化して呈色するのだが、実際は釉中の無数のこまかな気泡のなかを光が屈折し、反射することであの青が目に入ってくるのである。

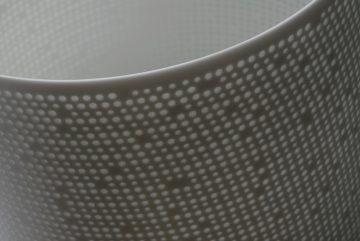

写真の新里の作品は、紺碧というべきか、ウルトラマリンブルーというべきか、光がその一色に染め上げられて目を射る。新里にはほかに、蛍手による「光器」という一連のシリーズがある。透し彫りによる、透光の効果を突きつめたような薄手の白磁で、器のうつろなるところに満々と光を湛えたような風情を見せている。

光は、無常とか永遠といった真理を、この世で私たちに演出して見せてくれる物理的現象なのである。しかしもし私たちが光と同じ速度で移動するとしたら、すべては止まって見えるのだろうか。もし光の速度を超えて移動すれば、時間の巻き戻しが本当に起こるのだろうか。そのときどのような世界が現前するのだろう。新里は陶芸における光の効果に対し非常にセンシティブな反応を示す。光の産物である色彩に対するセンスにも鋭敏なものがある。彼は光というものの神秘性、形而上的な属性に惹かれているように思われる。哲学と芸術は互いに近接するところがある。彼の哲学科中退にことよせるのではないが、新里の芸術の人としての一面に、哲学的な匂いを感じ取るといえばうがちすぎであろうか。-葎-

AKIO NIISATO

2005 ファエンツァ国際陶芸展 新人賞

2008 パラミタ陶芸大賞展 大賞

国際陶磁器展美濃 審査員特別賞

2009 菊池ビエンナーレ 奨励賞

2014 MOA岡田茂吉賞 新人賞