鯉江良二は病を得てからロクロを使えなくなった。ロクロの遠心運動に遊びつつ、リズム、旋律、転調とか変調をジャズよろしく自在に奏でることのできる人だった。際々のところで即興の効く人だった。ロクロがダメなら手捏(づく)ねがあるが、鯉江はまず硝子に向った。近隣にいた若い硝子作家とのコラボである。そうして生(な)した作品を〝一寸口出し手出し〟と洒落ていた。技法は宙吹き。宙吹きも遠心力の助けを借りる。プロセスの肝腎のところで、ちょっと口出し手出しをするのである。若い硝子作家はそれによく応えた。どこか利休と長次郎の関係性が思い浮かぶ。そして作品はまさに鯉江良二たるの域に達していた。茶碗なら鯉江プロパーの茶碗としてそこにあった。この人は如何な条件下でも、こんなふうに余人の越えがたいボーダーを越えていくのだなと思った。やきもの、ガラスを問わず、茶碗、うつわからObjet d’artを問わず、それが一個のものいう作品として立っているかどうかは、いつに作者の詞藻のあるなしにかかってくるのではないか。鯉江をミュージシャンに擬するなら、詞藻豊かに詩も作曲も歌もこなす人だったのだと思われる。

本展の奥島圭二も、プロセスにおける硝子の刻々の困難のなかで、刹那を見定めておのれ自ら〝一寸手出し口出し〟を試み続けているのだろう。筆者は彼の心魂にたゆたう詞藻の片鱗を見る。ときに剣呑な、越えがたいボーダーを、美への憧れとともに越えようとしている人と見たい。

弊館初個展、硝子の奥島圭二さんです。何卒のご清賞を伏してお願い申上げます。-葎-

photo:Takeru KORODA

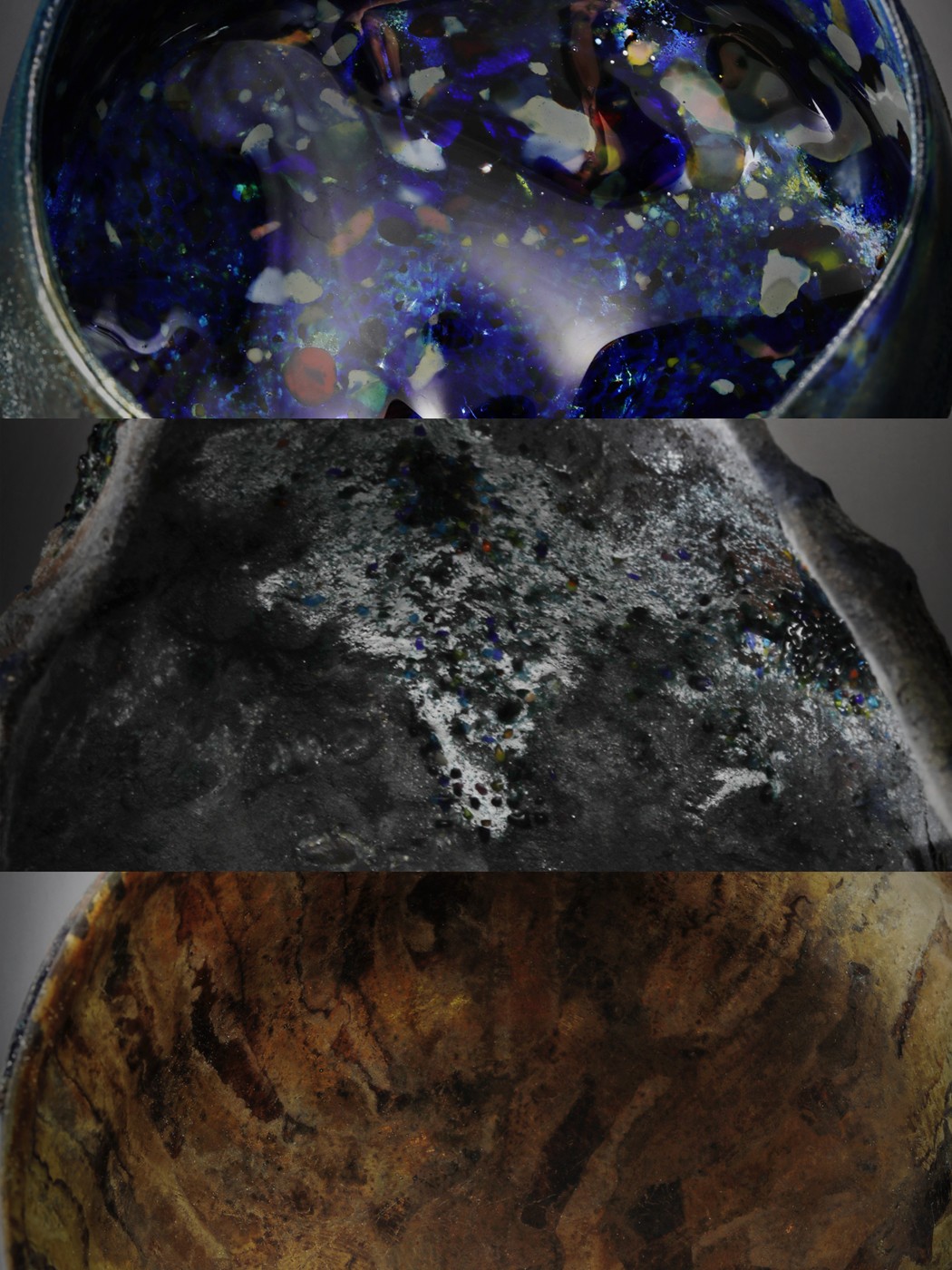

奥島圭二展(硝子)Keiji OKUSHIMA

The Beauty Concealed in A Moment

2/4 Sat. 〜 19 Sun. 2023